{{!completeInfo?'请完善个人信息':''}}

精准高效领先的融资对接服务

在AGI(通用人工智能)这件事情上,OpenAI是个风向标,全世界都在看它的动作、受它的指引。

MiniMax在技术研发上不断迭代,发布了多个版本的大语言模型,并在语音合成、音色合成技术上取得了显著进展,提供了更自然、富有情感的交互体验。

MiniMax的商业模式结合了产品化APP和开放平台,通过提供标准化服务和API接入,实现了商业化,并在B端积累了技术服务的口碑。

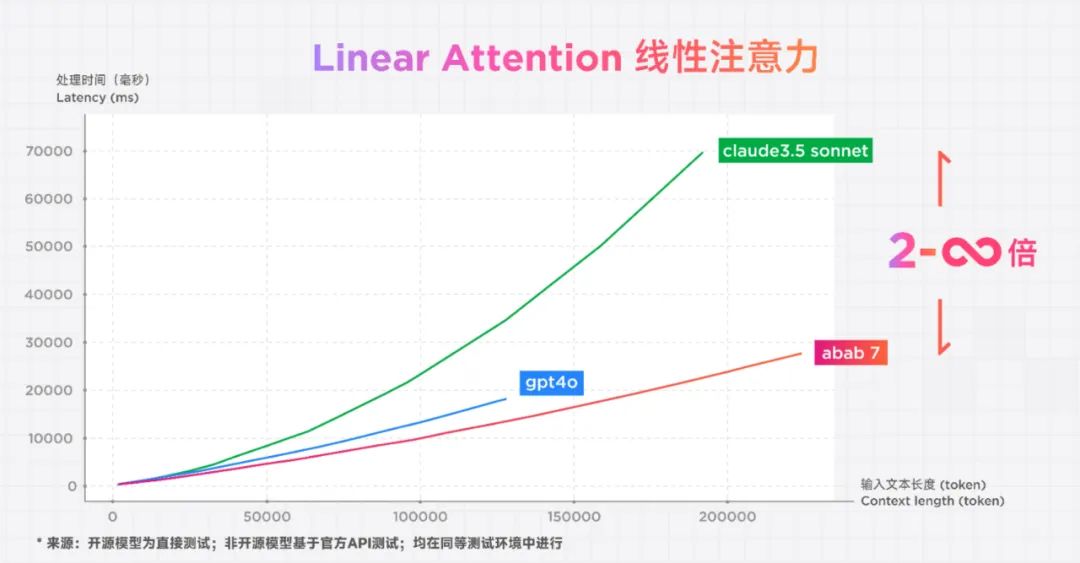

MiniMax预告了即将发布的新一代大模型abab7,预计将在声音和视频模型上有所突破,这表明公司在持续推进技术创新,以期达到行业顶尖水平。

这一路径在初创企业中较为罕见,因为无论是技术研发、C端产品运营还是B端服务,都需消耗大量资源。MinMax为何选择一条如此厚重的发展路径?它寻找路径的方法,对其他中国AI创业企业又能带来哪些启发?

为大模型进步找到唯一路径

2021年,大众知道OpenAI的并不多,GPT(Generative Pre-trained Transformer,生成式预训练架构)也只存在于学术期刊中,但闫俊杰已经知道了。当时,他的身份是商汤副总裁、研究院副院长和智慧城市事业群 CTO,成天跟2B项目打交道,面对定制化的场景、定制化的模型,离普通人可用的AI很远。

在星野、海螺AI产品上的声音、音色,也会迁移到B端企业客户的需求中,比如Haivivi玩具中就有来自海螺AI和星野的声音。

在开放平台,MiniMax语音大模型服务的客户也已达到了近500家。

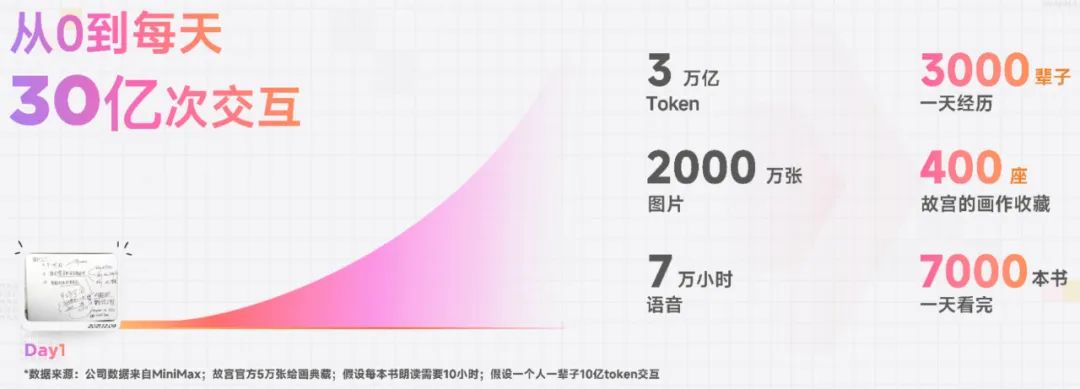

此外,MiniMax自有APP产品特有的“陪伴”、“创作”属性,带来了每天超长的用户交互时长,每天大模型的调用量达到30亿次,处理3万多亿的文本tokens。相较于百度文心一言每天6亿次调用量,以及日均1万亿的Tokens使用量,MiniMax确实做到了以小博大。

创业996天,MiniMax以“大模型+产品化矩阵”完成了对B+C用户圈层的初步覆盖,从0到30亿次的交互,标志着向Intelligence with Everyone的目标迈出了一大步。

必须在技术的底层有所创新

用户带给闫俊杰的另一个思考是,“我们每次模型版本更新+时延迟的大幅下降,都会大大提高用户留存。相反一个程序bug会导致对话重复错误率变高,当天对话量掉了40%。”所以,用户除了创造场景之外,另一个更大的作用是,逼着大模型厂商要坚持底层技术创新。

通过用户共创+自研技术突破,MiniMax还在不断攻克目前大模型面临的三大技术难题,即:错误率、无限长文本、多模态完整呈现。

当然,所有的一切,也只是通向AGI的一小步。

原文链接:点击前往 >

文章作者:虎嗅APP

版权申明:文章来源于虎嗅APP。该文观点仅代表作者本人,扬帆出海平台仅提供信息存储空间服务,不代表扬帆出海官方立场。因本文所引起的纠纷和损失扬帆出海均不承担侵权行为的连带责任,如若转载请联系原文作者。 更多资讯关注扬帆出海官网:https://www.yfchuhai.com/

{{likeNum}}

好文章,需要你的鼓励

已关注

已关注

关注

关注

微信号:yfch24

微信号:yfch24

小程序

公众号

社群